水野研ニュース

水野研の日々の出来事をひとことで紹介していきます。

(2017年度のニュースはこちら)

2018年度

3月22日 水野研送別会

今年度、研究室からは理学の修士2名と工学の修士3名が修了・就職ということで、送別会が行われました。善行シェフのパエリアも今日が食べ納めです。皆さん、名古屋大学の近くに来たときには、ぜひまた研究室に顔を出してくださいね!

今年度、研究室からは理学の修士2名と工学の修士3名が修了・就職ということで、送別会が行われました。善行シェフのパエリアも今日が食べ納めです。皆さん、名古屋大学の近くに来たときには、ぜひまた研究室に顔を出してくださいね!

2月4日・8日・22日 学位論文発表会

今年度、水野研で修士論文・卒業論文の審査を受けている修士(理学)2名、修士(工学)3名、4年生(工学)1名のそれぞれの発表会が無事に終わりました。皆さん、発表直前までスライドの改訂と発表練習をよく頑張りました。

今年度、水野研で修士論文・卒業論文の審査を受けている修士(理学)2名、修士(工学)3名、4年生(工学)1名のそれぞれの発表会が無事に終わりました。皆さん、発表直前までスライドの改訂と発表練習をよく頑張りました。

12月21日 水野研忘年会

2018年(平成最後)の水野研・持田研の忘年会が行われました。今年も一年間、皆さんお疲れ様でした。また来年も頑張りましょう!

2018年(平成最後)の水野研・持田研の忘年会が行われました。今年も一年間、皆さんお疲れ様でした。また来年も頑張りましょう!

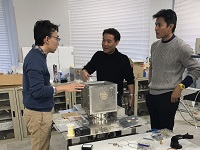

12月21日 タイの研究者の来訪

タイ国立天文学研究所のSenior RF EngineerであるKamorn Bandudej(ガモーン バンドゥデッ)さんとキング・モンクット工科大学の准教授であるPattarapong Phasukkit(パタラポン パスキット)さんが、水野研の実験室を見学に来られました。チェンマイ繋がりで、電磁気圏研究部の大塚先生からチェンマイでの大気光観測の紹介をして頂いたり、気象大気研究部の坪木先生から屋上の気象レーダも紹介して頂けたので、収穫が沢山あったようで非常に喜んでおられました。

タイ国立天文学研究所のSenior RF EngineerであるKamorn Bandudej(ガモーン バンドゥデッ)さんとキング・モンクット工科大学の准教授であるPattarapong Phasukkit(パタラポン パスキット)さんが、水野研の実験室を見学に来られました。チェンマイ繋がりで、電磁気圏研究部の大塚先生からチェンマイでの大気光観測の紹介をして頂いたり、気象大気研究部の坪木先生から屋上の気象レーダも紹介して頂けたので、収穫が沢山あったようで非常に喜んでおられました。

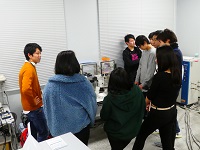

12月19日 SGH高校生向けの講義・実験実施

関西学院千里国際高等部の生徒16名が、同校のスーパーグローバルハイスクール(SGH)の活動の一環として、水野研に来られました。生徒さんによる事前学習テーマの発表、長濱准教授と中島助教によるミニ講義、そしてラジオメータ検出器の開発環境の見学と体験実験を実施しました(詳細はこちらもご参照ください)。

関西学院千里国際高等部の生徒16名が、同校のスーパーグローバルハイスクール(SGH)の活動の一環として、水野研に来られました。生徒さんによる事前学習テーマの発表、長濱准教授と中島助教によるミニ講義、そしてラジオメータ検出器の開発環境の見学と体験実験を実施しました(詳細はこちらもご参照ください)。

12月13日 East Asia sub-mm RX Workshop

関西学院大学で行われた"19th EA Sub-mm-wave Receiver Technology Workshop"に、中島助教、岩田さん(M2)、善行さん(M2)、山口さん(M2)、入山さん(M1)、佐谷さん(M1)、溝口さん(B4)が参加し、研究成果を発表しました。

関西学院大学で行われた"19th EA Sub-mm-wave Receiver Technology Workshop"に、中島助教、岩田さん(M2)、善行さん(M2)、山口さん(M2)、入山さん(M1)、佐谷さん(M1)、溝口さん(B4)が参加し、研究成果を発表しました。

12月7日 カシオ財団研究助成金贈呈式

カシオ科学振興財団第36回研究助成の特別テーマ「地球環境を課題とする問題解決に向けた研究」に、中島助教の研究「ミリ波ラジオメータによる大気微量分子観測に基づく北極域オゾン層破壊メカニズムの解明」が採択され、カシオ計算機株式会社にて研究助成金贈呈式が行われました(詳細はこちら。集合写真はカシオ科学振興財団提供)。

カシオ科学振興財団第36回研究助成の特別テーマ「地球環境を課題とする問題解決に向けた研究」に、中島助教の研究「ミリ波ラジオメータによる大気微量分子観測に基づく北極域オゾン層破壊メカニズムの解明」が採択され、カシオ計算機株式会社にて研究助成金贈呈式が行われました(詳細はこちら。集合写真はカシオ科学振興財団提供)。

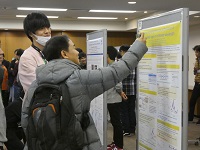

11月27日 地球電磁気・地球惑星圏学会

名古屋大学で行われた第144回 SGEPSS(地球電磁気・地球惑星圏学会)で、長濱准教授、石島さん(M2)、岩田さん(M2)、關さん(M2)がポスター発表を行いました。様々な分野の研究者との交流を通して、最先端の研究について学び、自身の研究に対して新しい視点を得ることができました。

名古屋大学で行われた第144回 SGEPSS(地球電磁気・地球惑星圏学会)で、長濱准教授、石島さん(M2)、岩田さん(M2)、關さん(M2)がポスター発表を行いました。様々な分野の研究者との交流を通して、最先端の研究について学び、自身の研究に対して新しい視点を得ることができました。

9月27日 秦さんのお祝い&送別会

秦さん(D3)が博士後期課程を修了し、博士(理学)の学位を取得されました。9月卒業ということで、慌ただしくも今月末に中国に帰国されることから、お祝い&送別会を開きました。中国・貴州の白酒(貴州茅台酒)を美味しく戴きました。新天地での益々のご活躍をお祈りいたします。

秦さん(D3)が博士後期課程を修了し、博士(理学)の学位を取得されました。9月卒業ということで、慌ただしくも今月末に中国に帰国されることから、お祝い&送別会を開きました。中国・貴州の白酒(貴州茅台酒)を美味しく戴きました。新天地での益々のご活躍をお祈りいたします。

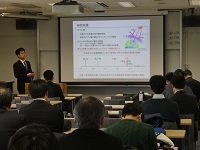

7月19日 気象大気研究部セミナー開催

初めて気象大気研究部全体のセミナーが実施され、水野研・持田研・高橋研・坪木/篠田研がお互いの研究紹介を行いました(今回は増永研は残念ながら欠席でした)。さらに終了後には交流を深めるため、懇親会も催されました。

初めて気象大気研究部全体のセミナーが実施され、水野研・持田研・高橋研・坪木/篠田研がお互いの研究紹介を行いました(今回は増永研は残念ながら欠席でした)。さらに終了後には交流を深めるため、懇親会も催されました。

7月2日 水野研の暑気払い

恒例の水野研の暑気払いを今年も"サッポロビール名古屋ビール園「浩養園」"にて行いました。東海地方は梅雨明けもまだですが、夏の蒸し暑さに負けないように、スタミナをつけて研究&勉強を頑張りましょう!

恒例の水野研の暑気払いを今年も"サッポロビール名古屋ビール園「浩養園」"にて行いました。東海地方は梅雨明けもまだですが、夏の蒸し暑さに負けないように、スタミナをつけて研究&勉強を頑張りましょう!

6月9日 名大祭でのISEE一般公開

第59回名大祭と連携して行われたISEEの一般公開で、水野研は持田研と合同で研究紹介を行いました。今年は、大気ラジオメータの受信機部分の展示と、双眼実体顕微鏡での超伝導素子・導波管回路観察、「電波スペクトル」を見てもらうための携帯電話の電波受信実験、さらに南米・南極・北欧の観測サイト紹介ポスター展示を行いました。

第59回名大祭と連携して行われたISEEの一般公開で、水野研は持田研と合同で研究紹介を行いました。今年は、大気ラジオメータの受信機部分の展示と、双眼実体顕微鏡での超伝導素子・導波管回路観察、「電波スペクトル」を見てもらうための携帯電話の電波受信実験、さらに南米・南極・北欧の観測サイト紹介ポスター展示を行いました。

5月20日−24日 日本地球惑星科学連合2018年大会

千葉の幕張メッセで行われた「日本地球惑星科学連合2018年大会」という地球惑星科学関連50学協会合同の学術大会に、水野教授、秦さん(D3)、石島さん(M2)が参加し、それぞれ「南米での大気環境リスク管理プロジェクト成果」、「太陽光分光カラム濃度測定装置開発」、「南極・昭和基地でのO3,NOの観測成果」について、ポスター発表を行いました。

千葉の幕張メッセで行われた「日本地球惑星科学連合2018年大会」という地球惑星科学関連50学協会合同の学術大会に、水野教授、秦さん(D3)、石島さん(M2)が参加し、それぞれ「南米での大気環境リスク管理プロジェクト成果」、「太陽光分光カラム濃度測定装置開発」、「南極・昭和基地でのO3,NOの観測成果」について、ポスター発表を行いました。

4月13日 水野研&持田研交流ランチ会

今年度着任された持田先生の研究室と水野研の交流会が行われました。今年は早々に桜が散ってしまったので花見は出来ませんでしたが、ミーティングルームに昼食を持ち寄って歓談しました。今年度、水野研では理学研究科のM1が2名、工学研究科のM1が2名加わって研究を行います。皆様、どうぞよろしくお願いします。

今年度着任された持田先生の研究室と水野研の交流会が行われました。今年は早々に桜が散ってしまったので花見は出来ませんでしたが、ミーティングルームに昼食を持ち寄って歓談しました。今年度、水野研では理学研究科のM1が2名、工学研究科のM1が2名加わって研究を行います。皆様、どうぞよろしくお願いします。