水野研ニュース

水野研の日々の出来事をひとことで紹介していきます。

(2023年度のニュースはこちら)

2024年度

3月5日 水野研送別会

今年度末で卒業・修了・異動となる方々の送別会が、本山にあるイタリアン食堂「ハマキン」にて開催されました。行き先は、東京、長野、函館、引き続き愛知…と様々ですが、皆さん新天地でも頑張って下さい!

今年度末で卒業・修了・異動となる方々の送別会が、本山にあるイタリアン食堂「ハマキン」にて開催されました。行き先は、東京、長野、函館、引き続き愛知…と様々ですが、皆さん新天地でも頑張って下さい!

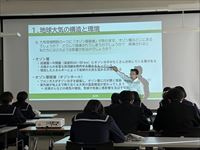

11月29日&30日 陸別町での出前授業と実験イベントに参加

北海道の陸別中学校で行われた「出前授業」の講師と、銀河の森天文台(りくべつ宇宙地球科学館)での実験イベントに中島助教が参加しました。中学2年生に対して「地球大気環境の観測的研究を支える"ものづくり技術"」というタイトルで授業を行い、翌日の実験イベントでは「コヒーラ感知器を作ろう!(目に見えない"電波"を見る実験)」のブース展示を行いました。

北海道の陸別中学校で行われた「出前授業」の講師と、銀河の森天文台(りくべつ宇宙地球科学館)での実験イベントに中島助教が参加しました。中学2年生に対して「地球大気環境の観測的研究を支える"ものづくり技術"」というタイトルで授業を行い、翌日の実験イベントでは「コヒーラ感知器を作ろう!(目に見えない"電波"を見る実験)」のブース展示を行いました。

11月1日 CHAMOSワークショップの主催

国際的なオゾン変動研究の枠組みである"CHAMOS"のワークショップが名古屋大学で開催され、ISEEが世話人を務めました。本ワークショップの日本での開催は、これが初めてです。

国際的なオゾン変動研究の枠組みである"CHAMOS"のワークショップが名古屋大学で開催され、ISEEが世話人を務めました。本ワークショップの日本での開催は、これが初めてです。

研究室からは水野教授、長濱准教授、中島助教が参加し、水野教授から南極昭和基地で実施している一酸化窒素(NO)の長期モニタリング観測の結果について話題提供を行いました。

9月4日 イベント解析ワークショップの主催

ISEE融合研究「Energetic Particle Chain −高エネルギー荷電粒子降り込みが中層・下層大気に及ぼす影響−(PI:中島)」に関連して、水野研が南極昭和基地に設置しているミリ波大気観測装置で観測された中間圏の一酸化窒素(NO)増加イベントに着目した "データ解析ワークショップ" を名古屋大学を会場に開催しました。磁気圏・電離圏・中層大気の観測装置によるデータを持ち寄り、宇宙空間からの高エネルギー粒子降り込みが大気環境に及ぼす影響について、個々のイベントや統計的な解析結果を基に議論しました。

ISEE融合研究「Energetic Particle Chain −高エネルギー荷電粒子降り込みが中層・下層大気に及ぼす影響−(PI:中島)」に関連して、水野研が南極昭和基地に設置しているミリ波大気観測装置で観測された中間圏の一酸化窒素(NO)増加イベントに着目した "データ解析ワークショップ" を名古屋大学を会場に開催しました。磁気圏・電離圏・中層大気の観測装置によるデータを持ち寄り、宇宙空間からの高エネルギー粒子降り込みが大気環境に及ぼす影響について、個々のイベントや統計的な解析結果を基に議論しました。

7月5日 野辺山の研究会参加

国立天文台野辺山宇宙電波観測所で行われた「野辺山開発プログラムミーティング」で、中島助教が可変ミリ波フィルタの開発と開発プロポーザルに関して発表したほか、谷川さん・吉村さん(M2)、細田さん(B4)が聴講参加しました。現在、45m望遠鏡で取り組まれている開発研究について情報交換ができただけでなく、望遠鏡の受信機室見学や懇親会もあり、大変有意義でした。

国立天文台野辺山宇宙電波観測所で行われた「野辺山開発プログラムミーティング」で、中島助教が可変ミリ波フィルタの開発と開発プロポーザルに関して発表したほか、谷川さん・吉村さん(M2)、細田さん(B4)が聴講参加しました。現在、45m望遠鏡で取り組まれている開発研究について情報交換ができただけでなく、望遠鏡の受信機室見学や懇親会もあり、大変有意義でした。

7月1日 水野研の暑気払い

サッポロビール名古屋ビール園・浩養園にて、研究室の暑気払いが行われました。まだ梅雨真っただ中で生憎の空模様でしたが、間もなくやってくる暑い夏を研究室メンバー全員が元気に乗り切れるように、焼肉食べ放題を楽しみました!

サッポロビール名古屋ビール園・浩養園にて、研究室の暑気払いが行われました。まだ梅雨真っただ中で生憎の空模様でしたが、間もなくやってくる暑い夏を研究室メンバー全員が元気に乗り切れるように、焼肉食べ放題を楽しみました!

6月24日 後藤さんが南極越冬隊員に決定!

研究室の後藤 宏文さん(工学研究科・D1)が、第66次南極地域観測隊員(越冬隊)に選ばれました(詳細は極地研のページへ)。本年11月のしらせ出港(観測隊はフリーマントルから12月に乗船予定)に向けて、準備を行っています。

研究室の後藤 宏文さん(工学研究科・D1)が、第66次南極地域観測隊員(越冬隊)に選ばれました(詳細は極地研のページへ)。本年11月のしらせ出港(観測隊はフリーマントルから12月に乗船予定)に向けて、準備を行っています。

なお、これまで水野研からは、礒野 靖子さん(第52次・越冬隊)、水野 亮教授(第52次・夏隊)、児島 康介主任技師(第54次・夏隊、第56次・夏隊、第58次・夏隊)、堤 大陸さん(第61次・越冬隊)、溝口 玄真さん(第63次・越冬隊)の5名が観測隊に参加しています(さらにAM研としては、松見研の所属だった宮道 光平さんが第55次・越冬隊に参加しています)。

6月8日 名大祭での研究室公開

今年も名大祭と連携して ISEE 全体で研究所公開が行われ、水野研も持田研と協力して研究室公開に参加しました。ミリ波大気観測装置の展示と説明のほか、赤外域にある二酸化炭素の吸収を(太陽光を背景光源として)見てもらう展示も実施しました。

今年も名大祭と連携して ISEE 全体で研究所公開が行われ、水野研も持田研と協力して研究室公開に参加しました。ミリ波大気観測装置の展示と説明のほか、赤外域にある二酸化炭素の吸収を(太陽光を背景光源として)見てもらう展示も実施しました。